Das Internet hören und fühlen

geschrieben von Niki Slawinski (2005)

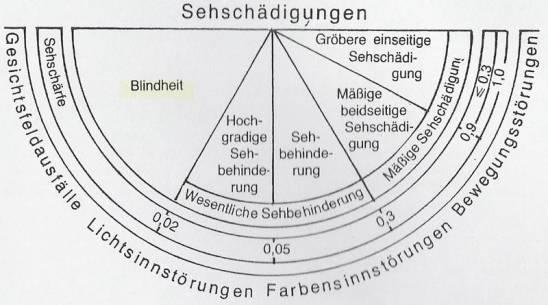

Formen von Sehschädigungen

In Deutschland leben etwa 155.000 Blinde und 500.000 Sehbehinderte (vgl. Charlier 1999 S. 45, (vgl. Grote 2000 S. 57. Sehbehinderungen und Blindheit lassen sich unter dem Begriff Sehschädigung zusammenfassen. Die Abstufungen sind folgendermaßen zu sehen (vgl. Rath 1987 S. 19 ff:

- gröbere einseitige Sehschädigung: ein Auge besitzt 1/3 der normalen Sehschärfe

- Sehbehinderung: beide Augen besitzen maximal 1/3 der normalen Sehschärfe

- hochgradige Sehbehinderung: beide Augen besitzen maximal 1/20 der normalen Sehschärfe

- Blindheit oder der Blindheit gleichzustellen: auf dem besseren Auge maximal 1/50 der normalen Sehschärfe

Wann eine Person als blind gilt, wird unterschiedlich definiert. Allerdings ist die oben genannte Definition in der Literatur sehr verbreitet. Eine Person ist blind, so auch Lucas, wenn sie kein Sehvermögen besitzt oder in ihrem Sehvermögen stark beeinträchtigt ist (in der Regel auf dem besseren Auge 1/50 der Sehnorm), so dass sie sich in fremden Umgebungen nur mit fremder Hilfe orientieren kann und visuelle Informationen über andere Wahrnehmungssysteme aneignen muss (vgl. Lucas 1979 S. 9.

Eine aus pädagogischer Sicht formulierte Definition lautet, dass eine Person dann blind ist, wenn sie aufgrund ihrer Sehschädigung nicht durch visuelle Methoden unterrichtet werden kann. Dies schließt neben den vollkommen Blinden auch Leute mit ein, die noch hell/dunkel und grobe Umrisse erkennen können (vgl. Lucas 1979 S. 9. Bei Blindheit unterscheidet Lucas zwischen (vgl. Lucas 1979 S. 10:

- Geburtsblinde - von Geburt an blind

- Früherblindete - bis zum 5. Lebensjahr erblindet

- Jugenderblindete - bis zum 18. Lebensjahr erblindet

- Späterblindete - bis zum 45. Lebensjahr erblindet

- Altersblinde - im höheren Alter erblindet

Nach Lucas gibt es etliche Ursachen für Blindheit, wie Krankheit, Geburtsschäden oder Unfall. Beim Vergleich von Geburtsblinden und Späterblindeten können unterschiedliche Fähigkeiten festgestellt werden.

Geburtsblinde haben mehr Schwierigkeiten in der Vorstellung von Perspektive, Farben und Helligkeit und sonstigen Dingen, die zum täglichen Leben eines Normalsehenden gehören. Späterblindete, insbesondere Altersblinde sind häufig nicht mehr in der Lage, die Braille-Punktschrift zu lernen und müssen auf andere Hilfsmittel zurückgreifen (vgl. Hilberg 1989 S. 2.

Mit Bezug auf eine Statistik der Infratest Gesundheitsforschung von 1982 gibt Hilberg an, dass 70 Prozent der Sehgeschädigten nach dem 17. Lebensjahr erblindet sind, was ein Grund dafür ist, dass nur knapp ein Drittel aller Blinden die Punktschrift lesen und schreiben kann. Von den Geburtsblinden und Früh- und Jugenderblindeten beherrschen laut der Statistik knapp zwei Drittel die Punktschrift, bei den Altersblinden sind es nur drei Prozent. Auch wenn die Statistik noch vor der Wiedervereinigung erstellt wurde, dürften sich die Tendenzen nicht stark verändert haben.

Im Folgenden der Arbeit geht es in erster Linie um blinde Schüler, d.h. vor allem um Geburtsblinde bzw. Früherblindete, die keinerlei Sehkraft besitzen.

Der Beitrag Das Internet hören und fühlen besteht aus folgenden einzelnen Webseiten:

- Einleitung

- Der Nutzenansatz bezogen auf das Internet

- Die Kommunikationssituation blinder Schüler

- Formen von Sehschädigungen

- Die Sonderstellung Blinder in unserer Gesellschaft

- Die Entwicklung der Kommunikationshilfsmittel für Blinde

- GS/GO-Modell angewendet auf die Internetnutzung der Blinden

- Vorgaben für barrierefreies Webdesign (BITV)

- Qualitative Studie

- Die Wahl qualitativer Forschungsmethoden

- Gruppeninterviews

- Gruppendiskussionen

- Gesamtanalyse

- Fazit

- Glossar

- Literaturverzeichnis

- Kontakt mit Niki Slawinski